Lunt LS50THa/B600の太陽Hαフィルター部分の前に、対物レンズとして色々なF6の望遠鏡を付けて試してみようというシリーズです。

以前シャトルスコープ100sは試しましたが、そのままでは光軸を中心にドーナツ状の輝度ムラが出ていました。原因はエタロンユニットに平行光線が入っていないからと考えています。

今回は、もう一枚凸レンズを組み合わせてF6にしてみてはどうかと考えて、シャトルスコープ100sの接眼側に凸レンズを置いてみました。配置は、組み合わせレンズの計算ツールのサイトを利用しました。このサイトは、いつも本当に助かる有り難いサイトです。

2枚の組み合わせレンズの計算ツールで、

【光学系の設定】

物体距離 1000000

第1レンズの焦点距離 680

第1-第2レンズの間隔 480

第2レンズの焦点距離 1500

【出力の設定】

単位 mm

で計算すると、

物体位置 1000000[mm]

合成焦点距離 600.00[mm]

像位置 176.83[mm]

と出ました。合成焦点距離でF6になっています。

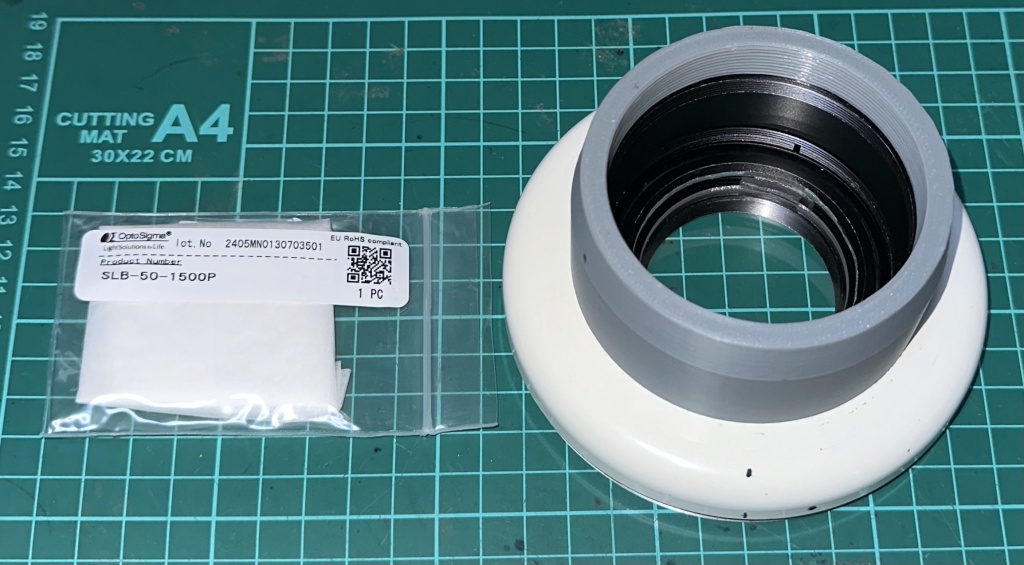

早速実験してみました。シグマ光機の焦点距離1500mmの凸レンズを、シャトルスコープの接眼側の蓋に次の画像のように組み込んで、

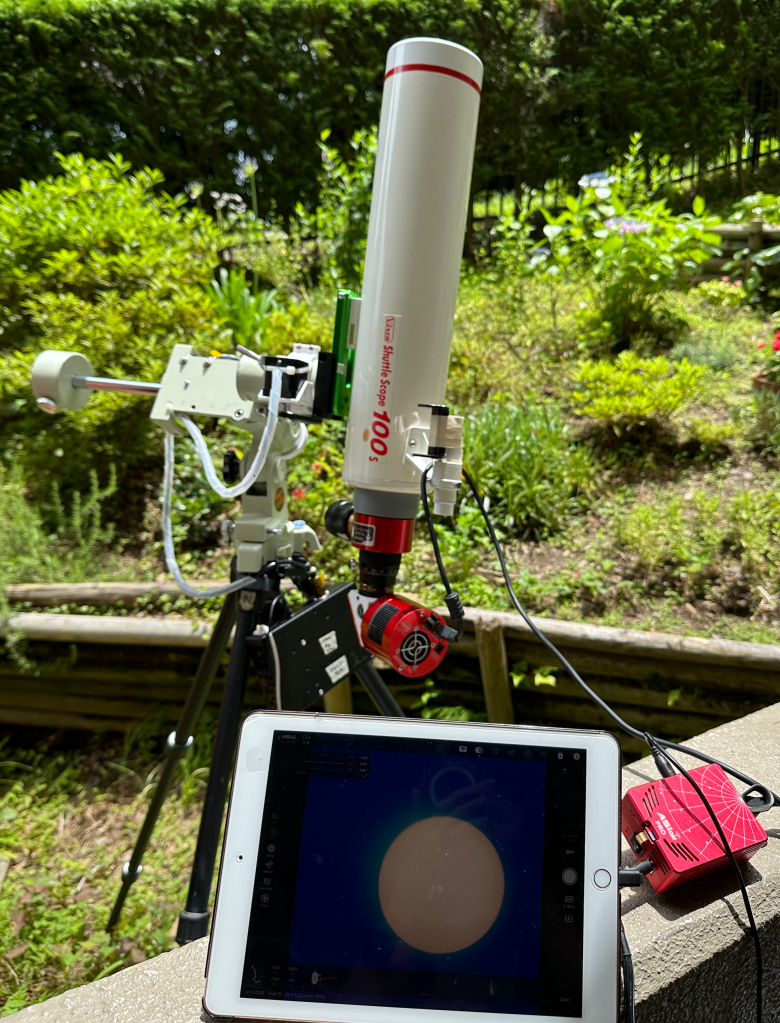

Lunt LS50THa/B600のエタロンユニットから後部分を接続して、太陽を見てみました。

今回は、フランジハックがNEX-5より更に短い、ASI533MCproで直焦点しました。

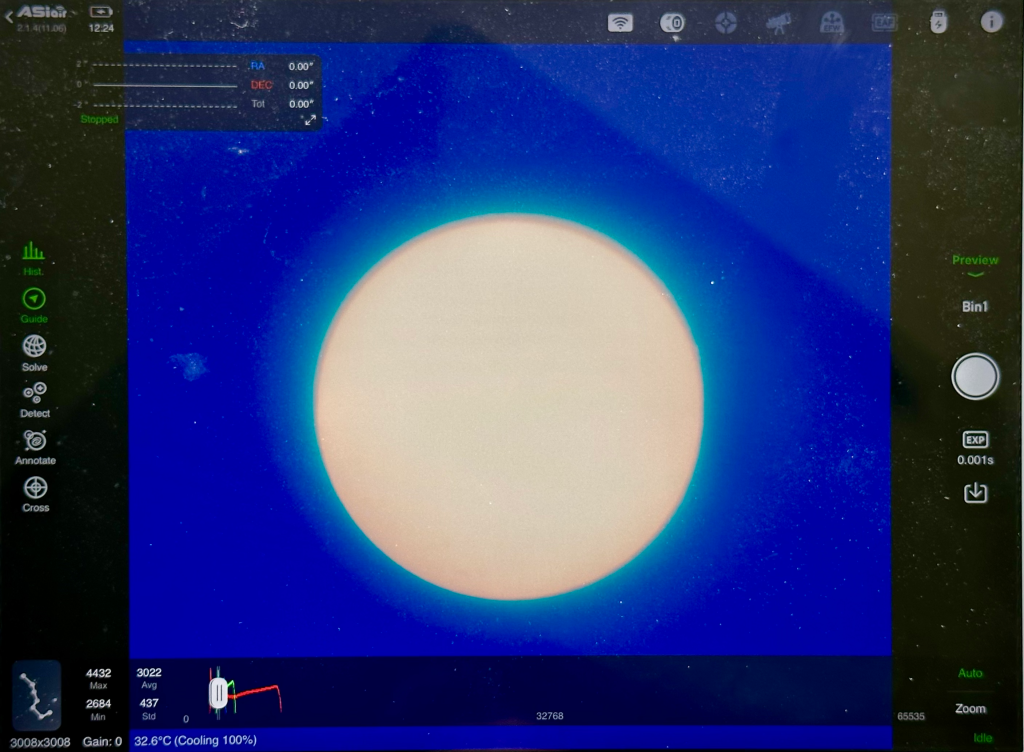

残念ながら、薄雲有りでしか撮れませんでしたが、

ドーナツ状の輝度ムラは、無くなっているようです。

しかし、太陽像がブロッキングフィルターの直径を超えている上に、今回は、ブロッキングフィルターとCMOSの間隔も6mmxF6の36mmよりかなり短い20mm程度になってしまったので、太陽像全体がギリギリ入らず使い勝手が良く有りませんでした。ブロッキングフィルターとCMOSの間隔を36mmより長くして、太陽像の全体がギリギリでもCMOS上に映るよう出来ればよいのですが…

こんばんは、私もLUNT50に別の対物で遊んでいる者です。

いきなり本題ですが

前回のシャトルフレームより今回は80mm焦点距離が短いのに対し

全長が長くなっているので筒を短くしないとピントは出ないと思うのですが。。。

撮影画像は単に明るい円が写ってるだけに見えます。(経験済み 笑)

ピントが出てるのであれば、すみません。

F7の光束角度でエタロン前の凹レンズが並行な光を作る設計なので

F7付近が好ましいと思います。私のはF7からF7.7で落ち着きましたが

明るさムラは若干良くなったような感じ?程度でした。

明るさムラは対物レンズ特性とプレッシャーの掛け方で大きく変化します。

プレッシャーは一杯に締めた位置が好きですが、若干緩めると

輪っかは薄くなります。

センサーサイズに余裕が有れば撮影位置をムラの少ない位置にずらすとかも有りです。

ちなみにLUNT60は太陽使用時に70をφ60mmに絞って使います。

エタロンから後ろの長さにフォーカサーなどの使用で余裕を持たせるために

エタロンの位置がLUNT50より対物側に寄っています。

その分、エタロンがφ40mmと同じF7のLUNT50より大きくなっています。

対物絞りとエタロンを外してφ70のF6で一般の天体写真も撮れる様になっています。

一旦購入時に戻して見るのも、頭がリセットされて良いです。

いいねいいね

長文のコメントありがとうございます。

色々なご経験のある方からのコメントは有り難いです。

Lunt 50がF6の件は下が元ネタです。

https://solarchatforum.com/viewtopic.php?t=34331

Lunt 60についての記述ですが、あまり口径の違わない望遠鏡に対して、エタロンユニットのコーリーメートレンズ系をいくつも設計しないだろうとの予測で、Lunt 50も同じと考えました。

F6.8の素のシャトルスコープ100sでは、ドーナツ状のムラが出てしまいました。

F6のKasai Blanca 72SEDでは改善しました。

今回のブログは、天体望遠鏡的に言えば、鏡筒の後ろにx0.88のレデューサを自作して付けたことになりますので、一般的に行われている事だと思います。結像面は対物レンズから480+177=657mmで、鏡筒外焦点距離は150mm程度あり、なんとかなります。プロミネンスが見えていたので、ピントは出ていたと思いますが、晴れたら再度良く見てみますね。

今後ともよろしくお願いします。

いいねいいね

連投すみません。

筒の長さは不明でしたがレンズ位置は分かるので作図してみました。

合成焦点距離が600mm,第1から第2レンズの距離が480mmと言う事なので

第2レンズから120mm +リレー長さ30mm(仮定)で150mmがピント位置。

に対し第2レンズの厚みがゼロとしてエタロンユニットのERFフィルターが第2レンズに

当たるまで差し込んだとして、エタロンユニット長さ(ネジから先端21+43)64mm

ヘリコイド最短長さ48mm,ブロッキングフィルター部(天頂ミラー)が

アイピース差込を外して最短(42+29)71mmで最低でも176mm必要となります。

リレー長さは違っても±5mm程度と見ています。

これに第2レンズの厚みが加わるのでもっと筒外焦点距離が必要と

理論上はそうなるのですが、実際ピントが出たと言う事なので、どこか数値が間違って

なければ謎です。

ちなみにヘリコイドはネジ部+αを旋盤で削ったので5mm足して

49mmで計算しています。

すみません、しつこくて。

私のブログはhttps://hosizora-ucf.cocolog-nifty.com/blog/ です。

こちらこそ、よろしくお願いします。

いいねいいね

こんばんは。

コメントありがとうございます。

エタロンユニット出口からCMOS表面までの光路長は約135mmになっています。ブロッキングフィルターの前後共にM42オス-オス直結です。エタロンユニット内では平行光線になると仮定して光路長は0mm、取り付けアダプターの光路長が約40mmとなっていますので、像位置は175mm程度になっていると思います。次の試作では、アダプター内光路長は20mm程度にして、ブロッキングフィルター前後を楽にしたいと思っています。

よろしくお願いします。

いいねいいね