やっぱりやってしまいました。対物レンズ取替え実験。

ネットを漁ると、こんなものがあり、LS50THaとはサイズ違いですが、同様のフィルター構成になっていると思われます。

対物レンズには強力なコーティングは無さそうです。

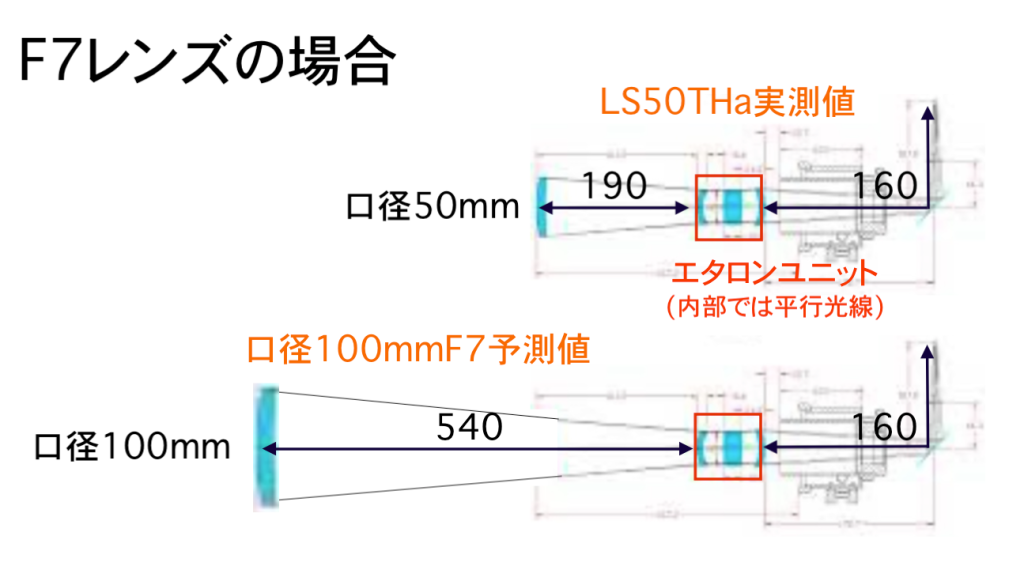

また、レンズ系については、以下のような図があり、

エタロンユニット内は平行光線になっているので、LS50THaの実測値から予測して、同じF7レンズで口径100mmを使う場合は

となり、対物レンズとエタロンユニット間を540mmにすると、光線追跡上は焦点面に倍サイスの太陽像が結像すると考えられます。

ここまで来ると、もう試してみるしかありません。

Vixenのシャトルスコープ100sは、アクロマートですが口径100mm F6.8です。とりあえずエタロンユニットの対物側のM68がねじ込めるように、手持ち部材でシャトルスコープの接眼側をゴリゴリ改造して、対物レンズとエタロンユニット間を510mmにしました。F6.8なんでちょっと短めです。

エタロンユニットより後段は、元の4倍の太陽エネルギーに晒されてちょっと心配なので、気休めにエタロンユニットの対物側にサイトロンのQuad BPフィルターをつけて、シャトルスコープ100sにねじ込んで、

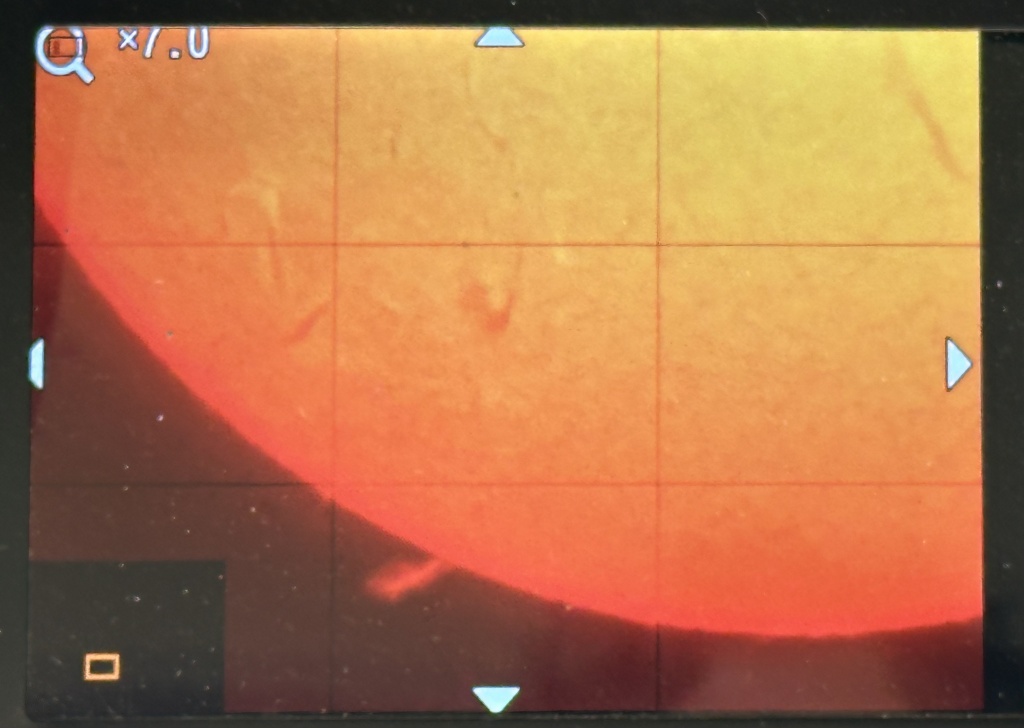

太陽を見てみました。

エタロンユニットとC-MOSセンサー間は170mmで焦点が合いました。直径6mmのブロッキングフィルターですが、太陽の全体像は余裕で入りました。フィルターが焦点面に有るわけではないので、ある程度の絞りとしてはたらくようです。プレッシャーハンドルを回して、コントラストを調整しました。

太陽像が倍に拡大された分だけ、デジタル倍率を下げられるので細かい部分まで見えているような気もします。

しかし、実験なんでシャトルスコープとエタロンユニットの接続がグラグラで、短時間しか使用出来ず、まだ運用はできません。

シャトルスコープのアクロマートレンズのカビも太陽光線でキレイになると良いんですが…

*このような実験は、自己責任でお願いします。分解すると保証は無くなると取説に書いてあります。眼視の実験はやっていません。

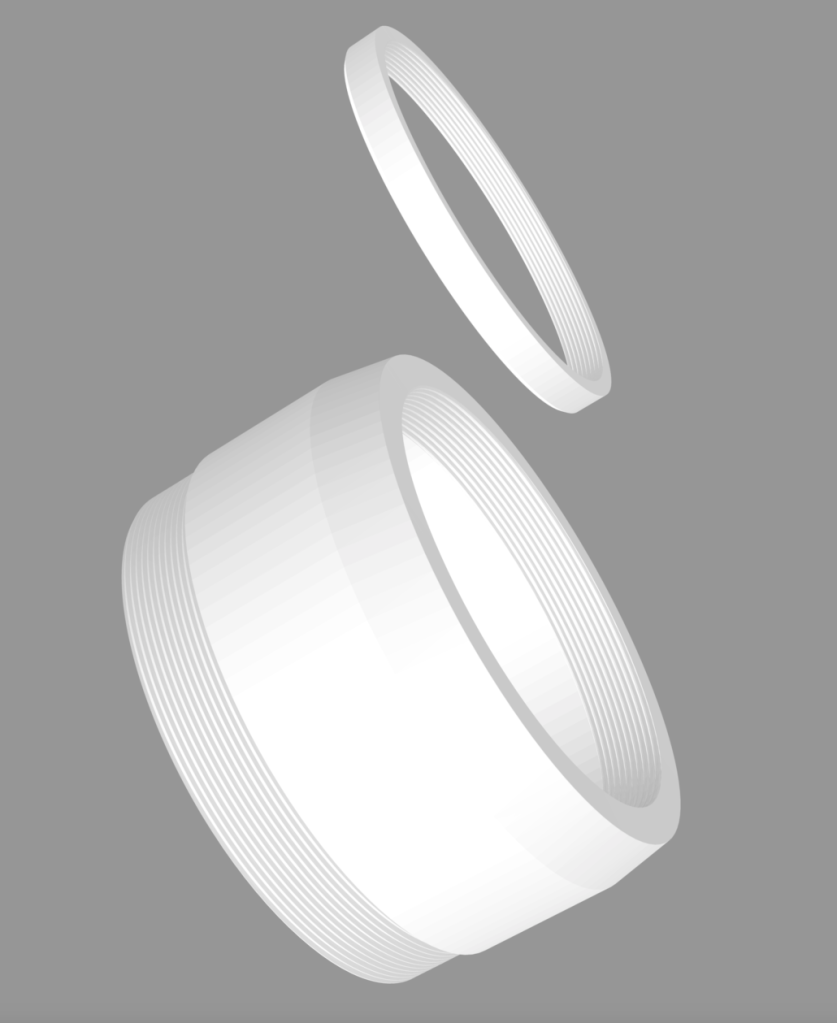

[追記] 3Dプリンターでアダプターを作りました。これを使うと、対物レンズとエタロンユニット間は、約520mmになります。

シャトルスコープ100sの接眼部の蓋を分解して、アダプターを差し込み、対物側からネジ付きリングで固定します。

STLファイルはここ。ご利用は、自己責任でお願いします。